Чума мелких жвачных (ЧМЖ) – высоко контагиозная вирусная болезнь овец и коз, протекает остро и подостро, характеризуется некротическим стоматитом и катарально-геморрагическими поражениями кишечника и лимфоидной системы.

Эпизоотологические данные. К вирусу восприимчивы не только домашние овцы и козы, но и дикие козы, а также сайгаки, газели и другие виды жвачных животных. Крупный рогатый скот не болеет ЧМЖ, но в организме образуются антитела после инокуляции вируса. Считается, что эпизоотическую роль играют исключительно овцы и козы. Человек к вирусу ЧМЖ не восприимчив. Экономический ущерб, наносимый животноводству, чрезвычайно велик. Наиболее чувствительными к заболеванию ЧМЖ являются козы, смертность среди них может достигать 95%. Прямые убытки обуславливаются гибелью животных, снижением продуктивности (удоев молока, качества и привеса мяса, потерь шерсти и пуха), а также затратами на проведение карантинных мероприятий. Гибель животных в основном происходит от осложнений секундарными инфекциями пораженных вирусом ЧМЖ органов дыхания.

Пути передачи вируса не изучены. Однако по аналогии с чумой крупного рогатого скота предполагают, что возбудитель может передаваться респираторным или алиментарным путем при прямом контакте или через загрязненные корма и предметы ухода за животными, инфицированные экскретами и секретами больных животных, как правило, содержащими вирус в течение всего острого периода болезни.

Клинические признаки. ЧМЖ у овец и коз протекает остро и подостро. Инкубационный период — от 6 до 15 дней, в зависимости от дозы и вирулентности вируса. При остром течении болезнь начинается повышением температуры тела до 41—41,5°С, беспокойством животных. Затем отмечают угнетение общего состояния, ухудшение или отсутствие аппетита. Носовое зеркальце становится сухим, шерсть тускнеет, слизистые оболочки воспалены. В зоне воспаления слизистых оболочек ротовой и носовой полостей вначале появляются зоны гиперемии, затем очаги некроза, на месте которых образуются язвы. Истечение из носа и ротовой полости сначала слизисто-серозное, затем гнойное с гнилостным ихорозным запахом. Дыхание затруднено, появляются признаки пневмонии.

На 5 - 10-й день болезни животные, как правило, погибают. При подостром течении болезнь развивается медленнее и первые признаки появляются только на 5 - 10-е сутки в виде лихорадки, легкого угнетения и серозного истечения, из носовой и ротовой полостей.

На 15—18-й день лихорадка достигает апогея, появляются признаки пневмонии и поражения желудочно-кишечного тракта (диарея). При летальном исходе эти признаки прогрессируют, наступает обезвоживание организма, и животное погибает через 2—3 недели от начала болезни. При первичном появлении ЧМЖ в ранее благополучных зонах проводят уничтожение всего восприимчивого поголовья. Диагноз ставят комплексно на основании клинических, патологоанатомических, эпизоотологических данных и результатов лабораторных исследований.

Основой профилактики ЧМЖ является недопущение заноса возбудителя болезни из неблагополучных хозяйств и территорий, с инфицированными животными.

В целях предотвращения возникновения и распространения ЧМЖ владельцы восприимчивых животных должны:

- не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства;

- соблюдать требования зоогигиенических норм и правил содержания животных;

- предоставлять по требованиям специалистов государственной ветслужбы восприимчивых животных для осмотра;

- извещать специалистов государственной ветслужбы обо всех случаях внезапного падежа или заболевания восприимчивых животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание;

- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании восприимчивых животных;

- не приобретать животных и корма без ветеринарных сопроводительных документов;

- обеспечить проведение маркирования и идентификации всех видов сельскохозяйственных животных;

- обеспечить регулярное проведение дезинфекции мест содержания животных, хранения и приготовления кормов, а также транспортных средств при въезде на территорию;

- при уходе за животными использовать чистую, дезинфицированную спецодежду и инвентарь;

- оборудовать санитарными пропускниками, дезинфекционными барьерами (ковриками) места въездов (входов) на территорию объектов хозяйства, а также содержать их в рабочем состоянии;

- обеспечить работу хозяйств по закрытому типу, исключить допуск к местам содержания животных посторонних лиц, исключить завоз необработанного инвентаря и заезд на территорию транспортных средств, не прошедших специальную обработку;

- обеспечить проведение предубойного осмотра животных, а также ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя ветеринарным специалистом.

Внимание!

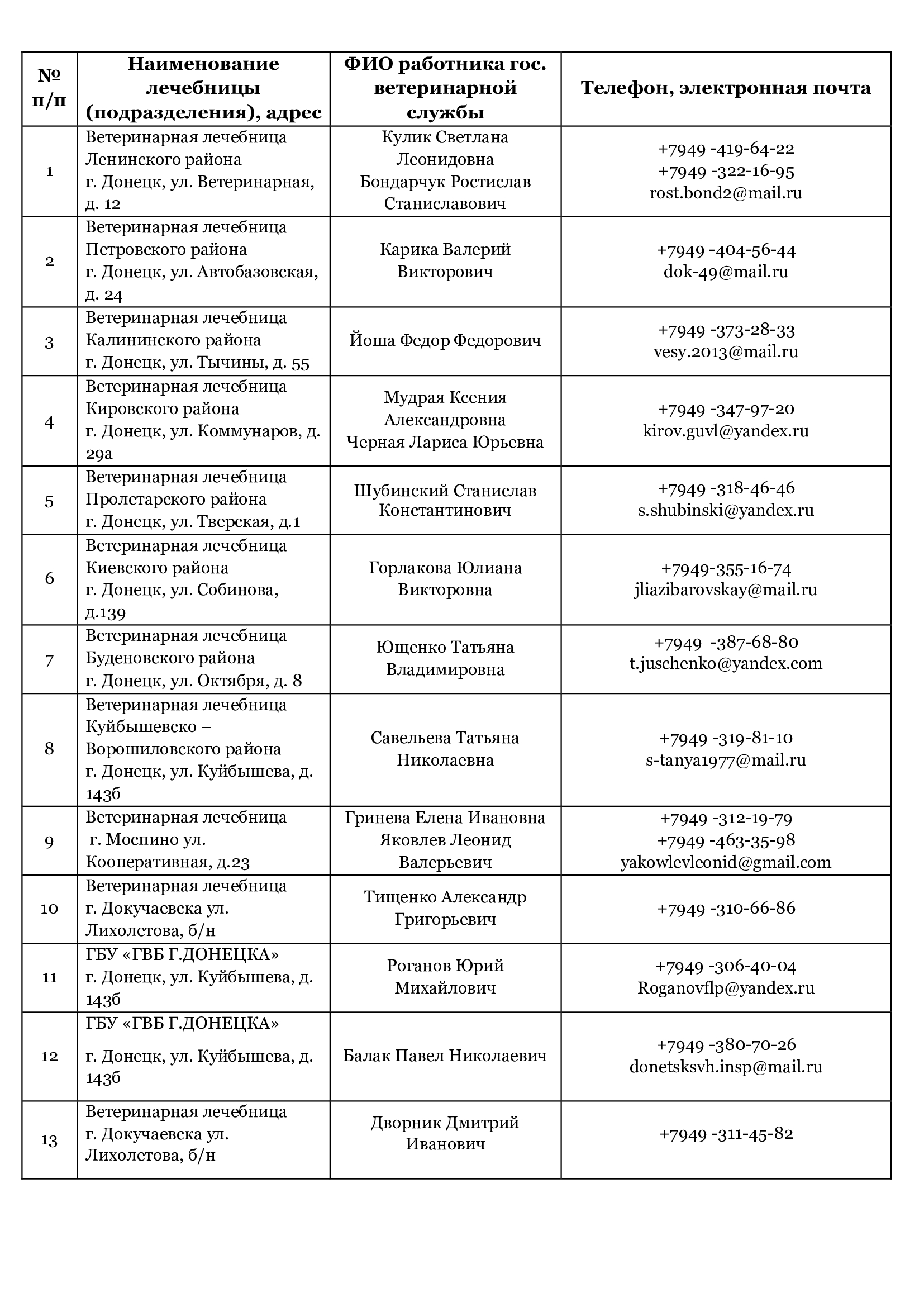

Обо всех случаях выявления животных с подозрением на заболевание (при наличии перечисленных клинических признаков) необходимо незамедлительно сообщить в ГБУ «ГВБ «Г.ДОНЕЦКА», структурные подразделения районные ветеринарные лечебницы города Донецка.

С уважением ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА ДОНЕЦКА»

Адрес: г. Донецк, ул. Куйбышева, д. 143б

ОГРН 1229300084815, ИНН юридического лица 9309013065

е-mail: donetsksvh@mail.ru

Контактный телефон: +7 (856) 253-53-34

Список сотрудников государственной ветеринарной службы, работающих в программе учета ФГИС «ВетИС» "ХОРРИОТ", адреса ветеринарных лечебниц, осуществляющих маркирование животных, птицы и пчел в городах - Донецк, Моспино, Докучаевск